dall’autobiografia di Adalgisa Conti (a cura di Luciano Della Mea)

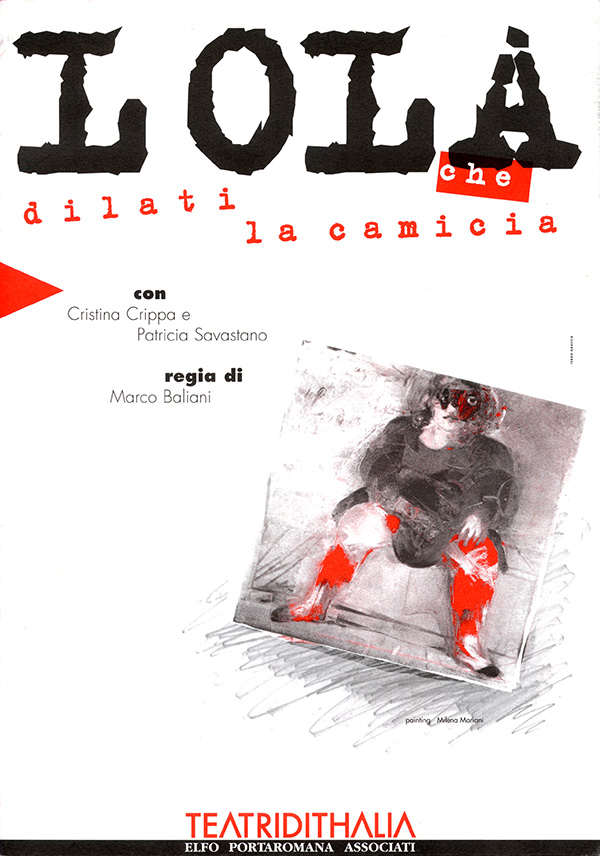

con Cristina Crippa, Patricia Savastano

drammaturgia Marco Baliani, Cristina Crippa, Alessandra Ghiglione

regia Marco Baliani

scene e costumi Carlo Sala

luci Nando Frigerio

suono Renato Rinaldi

squadra tecnica Tonino Poppa, Roberto Vai

assistente scenografa Elisabetta Pajoro

pittrice scenografa Teresa Concio

assistente alla regia Benedetta Frigerio

scena Laboratorio Teatridithalia

costumi Studio Ossessione

delegata alla produzione Cesin Crippa

“Gentilissimo sig. Dottore, questa è la mia vita”. Con queste parole, che testimoniano da subito un’intenzione sincera e penetrante, Adalgisa Conti, internata in manicomio a ventisei anni nel 1914, indirizza una lettera al proprio medico nella speranza che riconsideri il provvedimento di ricovero.

Con esplicito candore e concretezza d’immagini, Adalgisa rivela richieste d’amore deluse, una sessualità insoddisfatta, troppi desideri avviliti. C’è nelle sue parole il riaffiorare prepotente dell’infanzia, dei brevi giochi, dei sogni di una bambina e di una ragazza che scopre il proprio corpo, bello vivo sensibile. C’è il capriccio, c’è la malinconia e, poco dopo, c’è l’infrangersi dei sogni in un matrimonio senza gioia, l’impossibilità di comunicare con il marito Probo, che presto la colpevolizza, imponendole di soffocare desideri e pulsioni, fino a giudicarla pazza e volersene liberare affidandola al manicomio.

Non ricevendo risposte, dopo questa lettera Adalgisa tace; diventa, realmente, una paziente del reparto agitate, ‘sudicia, erotica, impulsiva’, e, per quasi settant’anni, ‘invariata’. Abbandonata a se stessa, senza più una famiglia, è destinata a rimanere in manicomio fino alla fine dei suoi giorni, ormai novantenne.

Questa storia, tornata alla luce grazie a Luciano Della Mea che aveva pubblicato nel 1978 la lettera e altre testimonianze (ristampate da Jaca Book nel 2000), ha appassionato Cristina Crippa che, con Marco Baliani, Alessandra Ghiglione e Patricia Savastano, nella primavera del 1996 ne ha tratto una versione teatrale.

Lo spettacolo diretto da Marco Baliani, Lola che dilati la camicia, dà nuovamente voce ad Adalgisa coinvolgendo gli spettatori in una sorta di intenso rito della memoria: Cristina Crippa è una protagonista intensa e commovente che ripercorre tra afasie e illuminazioni improvvise, parole smarrite e ritrovate, il labirinto della memoria di Adalgisa, destinato a sfociare in una disperata follia. Patricia Savastano è la sua infermiera-guardiana, ma anche sua sorella e custode, quasi ossessivo doppio delle visioni dell’altra.

Nulla in natura nasce secco. Ma tante cose possono seccare e alcune sono buone solo se le schiacci, le pesti, le incidi, le manipoli: noci, noccioline, castagne, arachidi, fichi… E ci sono anche le foglie che seccano per natura, ma anche per veleni umani. Così si possono vedere le donne, e sono state le donne ad aguzzare la vista e la mente di alcuni uomini, una minoranza per ora; e le eccezioni sono insign

Nulla in natura nasce secco. Ma tante cose possono seccare e alcune sono buone solo se le schiacci, le pesti, le incidi, le manipoli: noci, noccioline, castagne, arachidi, fichi… E ci sono anche le foglie che seccano per natura, ma anche per veleni umani. Così si possono vedere le donne, e sono state le donne ad aguzzare la vista e la mente di alcuni uomini, una minoranza per ora; e le eccezioni sono insign

ificanti per lo più, sia delle donne, poche, che hanno raggiunto poteri maschili, sia degli uomini che hanno capito o inteso il seccarsi delle donne, in mille e millanta modi schiave o non libere o ai margini. Sicché vale per tutte l’accusa della donna dal cimitero di Spoon River: “Dalla polvere levo un grido di protesta/voi non vedeste mai il mio lato in fiore”.

Adalgisa Conti, improduttiva e strana (ma che vuol dire?), senza figli non si sa perché, ma con quattro gatti casalinghi e una banda di familiari acquisiti a cui badare, tentò di mostrare il proprio “lato in fiore” solo quando fu impacchettata e condannata a vita al manicomio, manicomio allora chiuso e torturante. Chi la vide nel 1978, vide una vecchia in panni civili di 91 anni, ancora in manicomio, dove lei era stata costretta, lei volendo morire forse per sessualità delusa, forse per sensi di colpa da sessualità insoddisfatta e ritenuta insoddisfacente, quando aveva 26 anni (1913) e dunque nel 1978 la sua “carriera” manicomiale assommava a sessantacinque anni: noce di cocco, allora, dal guscio impenetrabile e dalla polpa tenerella chiusa là dentro a tuttii sensi. Donna assai bella quando entrò in manicomio e scrisse di sé; donna somaticamente mostruosa nel suo allucinante e contagioso restarci e giocare e schiamazzare (carte di caramelle al vento e calze rosse, trucco con feci e mestruo) per negare e negarsi ancora all’ambiente e perché qualcuno la guardasse; vecchia restituita alla bellezza e grazia in un manicomio liberato negli anni ‘70, senza sbarre, senza cancelli, senza contenzioni, senza docce, senza celle con alghe dove star nude, senza elettroshock.

Donna caso limite? No, semmai una storia di donna eccezionalmente tragica nella tragedia di morte di due conflitti mondiali. Con intorno uomini diffusi, dal marito, Probo di nome fascista di fatto, al Dottore per le infermiere “padrone” (storia peraltro non finita), per le “pazienti” (serve poco chiamarle “utenti”), sofferenti mentali, “Dio, padre, marito”: storia anche questa non finita né nei perduranti manicomi e loro propaggini private, né nelle scuole, né nelle famiglie, né negli ambienti di lavoro, né perfino in politica.

Perché dunque dire di Adalgisa secondo i tempi di vita di Adalgisa e con intelligenza teatrale?

Per liberare.

Luciano Della Mea, aprile 1996

APPUNTI DI REGIA

Noi, col nostro teatro, si sta lì sull’orlo della Storia ad aspettare e cercare qualcosa che travolga i nostri passi, ci alleniamo ad essere toccati da storie passeggere, che presto moriranno, ma che nel loro essere effimere hanno la loro durata, dentro di noi, perché ciò che resta è poi solo memoria.

Il nostro linguaggio non è creato per i posteri e il futuro non ha appigli credibili nel nostro fare: ci accaniamo ad essere totalmente nel nostro tempo (quando questo accade io incontro un teatro vero, responsabile delle proprie forme, che non rispecchia contemporaneità perché è contemporaneo nel suo stesso atto, crea il proprio tempo e non lo riflette).

Questo Tempo necessita di un atto irrinunciabile, perché questo è il luogo assegnatoci del qui ed ora per dire tutto ciò che ardentemente desideriamo. Ci urgono sostanze, accadimenti, azioni che sentiamo necessari, ci sovvertono, e che, nel durare della nostra passione, ci colpiscono in zone profonde.

La storia di Adalgisa Conti ci è apparsa potente proprio per la sua indicibilità. Una storia femminile, che, a distanza, ci appare come un estremo atto di resistenza, una scrittura fitta, poche pagine senza letteratura, in cui si avverte, disperato, il tentativo di salvarsi, di ridare un senso ad un precipitare del mondo verso il buio. Giungendo, come nell’universo kafkiano, a cercare un riconoscimento della propria colpa, per dare una parvenza di senso all’orrore del castigo.

Anche qui, nell’atto di scrivere di Adalgisa, nessuna idea di memoria postuma, nessun diario, ma l’urgenza di testimoniare, con la terribile sensazione di essere sotto processo, il proprio percorso di innocenza.

Quando Adalgisa si rende conto che anche il dottore del manicomio che le chiede di scrivere appartiene allo stesso orizzonte del potere maschile, e che per lei è stata già da tempo emessa la sentenza, interrompe la scrittura, si ferma, e si chiude nel silenzio, divenendo finalmente “matta” come da lei si pretendeva.

Accettare e cercare questo tipo di materiali in teatro vuol dire da subito sentirsi circondati da fantasmi stilistici, da fantasmatici cliché; ci aleggiano d’intorno la retorica del teatro impegnato, l’enfasi didattica del teatro che un tempo si chiamava politico (come se il teatro potesse non esserlo, ma è vero che da tempo nella sua grande maggioranza ha rinunciato a parlare alla polis) e si è come instabili su uno spartiacque difficile.

E allora è proprio su questa soglia che si situa ciò che si chiama ricerca teatrale, il congiungersi di forme necessarie a sostanze altrettanto necessarie. E le forme cercate devono riuscire a far dimenticare l’assoluta materialità circoscritta nel tempo e nello spazio della vita di Adalgisa Conti, devono portarci ben oltre il limite del tempo storico, permettendo al tempo stesso di avvertire tutta l’urgenza nascosta nella sua vicenda, il nostro palpitare con essa nonostante le lontananze.

Ho lavorato insieme a Cristina Crippa, Patricia Savastano e Alessandra Ghiglione per mantenere un sentire sommesso, mai eclatante, per evitare che la dimensione coercitiva ospedaliera divenisse prevalente sistema di segni, per aprire la condizione esistenziale di Adalgisa verso un territorio più ampio, verso i miti sotterranei che la sostengono.

Ho cercato linguaggi frammentati, la stessa oralità in cui si è trasformata la scrittura della Conti (senza però intervenire sul testo scritto) a tratti si inceppa, si slargano afasie, si dilata l’interruzione, come corti circuiti di memoria. Ho cercato di rispettare l’andamento autobiografico con cui si dipana la vicenda di Adalgisa.

Lo spazio scenico, le scene e i materiali pensati da Carlo Sala, come pure le luci di Nando Frigerio sono tutt’uno col tentativo di portare lo spettatore a porgere orecchio, a non distrarsi, ad essere attento al piccolo evolversi di gesti e parole, in un gioco di distanze e coinvolgimenti emotivi, che lasci intatto e lucido l’atto di testimonianza di Adalgisa Conti e che questo testimoniare ci rimanga dentro crudelmente.

Marco Baliani, aprile 1996

CARISSIMA ADALGISA di Cristina Crippa

ALTRIMENTI IL SILENZIO di Alessandra Ghiglione

- © photo by Raffaella Pesilia

- © photo by Raffaella Pesilia

- © photo by Raffaella Pesilia

- © photo by Raffaella Pesilia

- © photo by Raffaella Pesilia

- © photo by Raffaella Pesilia

- © photo by Raffaella Pesilia

- © photo by Raffaella Pesilia

- © photo by Raffaella Pesilia